主讲嘉宾

庞明俊,山西大同大学炭材料研究所副教授。研究方向为高质量石墨烯材料的合成与改性研究,高性能镍基、钴基和锰基电极材料的制备及其超级电容器性能研究等。她的研究对象主要集中在低成本的基于锰、钴、镍的三种金属氧化物,以及石墨烯与金属氧化物复合电极材料的制备等方面。曾发表学术论文20余篇,主持山西省教育厅高等学校科技创新项目1项,主持山西大同大学博士科研启动基金1项,并参与了多个重点项目的研究。

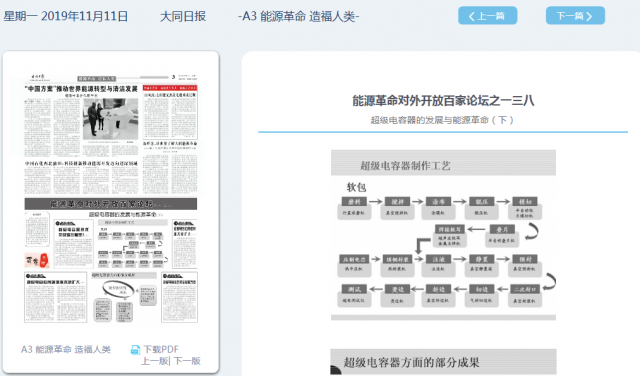

10 核心提示超级电容器技术突破难在哪里?

二、作为超级电容器核心技术,高电导率电解液的技术突破也同样重要。目前,超级电容器所用电解质主要为四氟硼酸四乙基铵和甲基三乙基四氟硼酸铵材料,溶剂普遍使用乙腈,其黏度低,电导率高。但乙腈毒性较大,沸点很低易燃烧,电动车使用超级电容器中出现过燃烧等安全事故。日本等一些发达国家已禁止乙腈体系超级电容器用于电动车。目前,国内外正在加紧开发如GBL、EA、PC等的新型溶剂。

三、超级电容器单体低内阻电极工艺与装配技术作为超级电容器核心技术之一,目前其市场主要被美国公司所占据。与其使用预制厚极片贴在涂炭铝箔上的工艺相比,国产超级电容器多采用类似锂离子电池的直接涂炭方法其实通用性更强,如果技术攻关取得突破,随着产业化生产,我国有希望在这方面实现超越。

11 核心提示超级电容应用领域将不断扩大(一)

伴随着国内储能市场的如火如荼,超级电容这一具备高功率密度、高安全特性的新型储能技术也正绽放新光彩。超级电容器相对于其他储能器件的优势在于大电流的充放电能力,其劣势是能量密度较低、自放电性能较差。因此其在轨道交通中的制动能量回收以及汽车的启停装置和军用的电磁炮等领域具有一定的发展潜力。目前,超级电容器已经作为储能部件应用在混合动力公交车、增程式电动公交车、燃料电池汽车、城市轨道交通、纯电动汽车上。

12 核心提示超级电容应用领域将不断扩大(二)

超级电容器主要与其他能量部件(发动机、蓄电池、燃料电池)并联工作,提供车辆启动需求的高功率,承受制动能量回馈和大电流快速充电的高功率冲击。在城市公交中也可单独使用,超级电容器的使用效果显著。与传统燃油汽车组成混合电动车时,超级电容器的使用通过回收刹车能量就可有10%至20%的节油率。但是,超级电容主要发挥的还是配角作用,如果与内燃机并联,可减小其设计功率,减轻重量,节省油料,降低污染;如果与燃料电池并联,则可使其适应加减速的需求;如果与各种蓄电池并联,则可延长电池寿命,回收车辆减速时的动能,节省能源。然而,在短期内,超级电容器有其局限性,除电动公交外,它还不能作为普遍、独立的车用储能电源。

目前超级电容的成本相对于电池来讲较高,限制其大规模的生产。且对于多数企业来讲,不同类型的超级电容器制备的自动化程度不高,导致单体的一致性较难保证;除此之外,超级电容器的能量密度不够高,限制其应用的领域范围。随着超级电容器的能量密度的逐渐提升并兼顾一定的功率密度,其应用规模已逐年扩大,由最初的风电、港口、轨道交通等领域,到现在的有轨电车、新能源汽车、启停电源等应用领域。

可穿戴设备的在日益小型化的同时,各种性能的进步和叠加反而加大了瞬间功率输出的要求。超级电容与传统纽扣电池并联,能有效实现该功能,而且能起到稳定电压的作用,因此在可穿戴设备中的渗透率将会越来越高。超级电容应用在轨道车辆制动的时候,回收制动能量,存储于超级电容中,当车辆再加速时,超级电容将这些能量释放出来,起到节能的作用。

13 核心提示超级电容器未来发展的方向

由于超级电容目前自身存在两点缺陷:一是安全性,过快的充电速度和过高的放电效率导致安全性更难控制;二是较低的安全电压,这制约了其在驱动汽车上对锂电池的替代,目前只在汽车的启停系统和纯超级电容器客车领域有所运用。目前,产业正在加大研发的石墨烯电极新技术,采用单层石墨烯薄膜制备,可以大大提高能量密度,保持电极的多孔性特征。从目前看到技术进展看,有望提升能量密度甚至达到10倍以上。将可以大大改变目前超级电容性能上的不足。

无论是双电层电容器还是混合型电容器,其成本主要集中在电极上,而电极的成本70%来源于电极材料。若让超级电容器得到长足发展需从以下几个方面入手:一是超级电容器材料国产化,降低成本;二是引入自动化程度高的产线和生产控制管理体系,保证储能器件的单体一致性;三是优化材料体系,提升超级电容器的能量密度,适应不同领域的应用需求。

媒体链接:http://epaper.dtnews.cn/shtml/dtrb/20191111/94409.shtml